面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,货币政策走向成为市场关注的焦点。中国人民银行2月13日发布的2024年第四季度中国货币政策执行报告提出,实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。同时,强化逆周期调节,根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机调整优化政策力度和节奏。

专家表示,当前我国正处于经济结构转型的关键期,宏观调控思路也在加快调整优化,适度宽松的货币政策将为此创造条件,更大力度支持消费,提升消费对经济增长的贡献度。

报告强调,要持续提升消费金融政策质效,加大消费重点领域需求和消费品以旧换新金融支持力度,指导金融机构完善内部机制,提升对汽车、家电、家居、文旅体育等领域的金融服务能力。养老产业作为促消费的重点领域,报告特地设置专栏对构建养老金融发展长效机制进行了专题解读,表示未来将进一步拓宽银发经济融资渠道。

“2024年第四季度中国货币政策执行报告延续了央行行长潘功胜在金融街论坛、亚洲金融论坛等多个场合的讲话精神,体现了我国宏观调控思路正动态优化。”招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼说,随着居民收入提高、财政政策扩大消费补贴支持、社会保障更加完善,各方面政策协同发力,将更好释放消费潜能。同时,合理适度优化产能也是促进物价合理回升、企业效益合理增长的重要举措,长远看有利于实现宏观供求平衡,促进经济良性循环,改善社会预期。

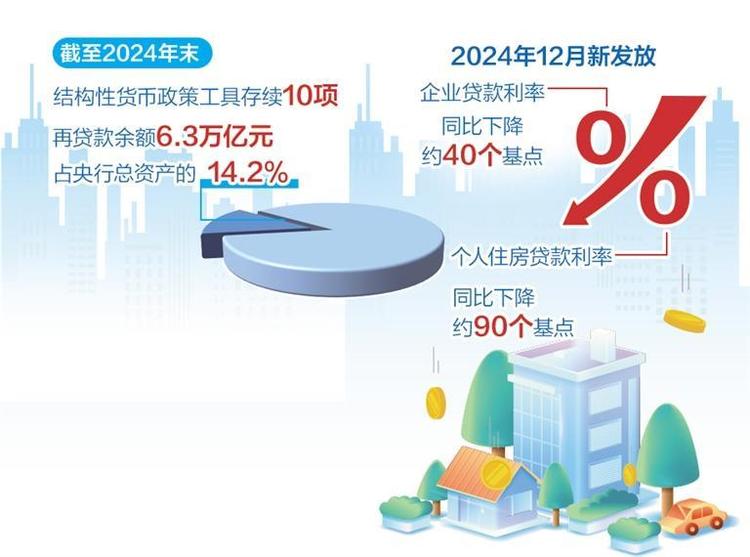

回顾过去一年货币政策执行情况,报告称,总体看,2024年货币政策坚持支持性的立场,有力支持经济回升向好。贷款利率明显下行,12月新发放企业贷款和个人住房贷款利率同比分别下降约40个和90个基点。人民币对一篮子货币有所升值,年末中国外汇交易中心(CFETS)人民币汇率指数较上年末上涨4.2%。

“2024年央行在转向价格调控方面实施了很多重要举措。”中国民生银行首席经济学家温彬认为,包括明确了央行的政策利率,增强市场利率与政策利率的联动性;增加临时正、逆回购操作,更好“框住”货币市场利率波动,并规范市场竞争秩序,大力整改违规手工补息,缓解银行净息差收窄约束,有效提升了利率传导效率。

业内人士表示,经过多年利率市场化改革,目前我国已基本建立利率形成、调控和传导机制,多次降准降息后,利率水平也处于历史低位,将持续激发消费、投资需求。当前促进社会融资成本稳中有降仍面临一定约束,未来关键是要把握好支持实体经济和维护金融机构自身健康性的平衡,引导银行树立自主理性定价理念,避免过度内卷式竞争导致银行净息差持续收窄。

汇率方面,报告明确,坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,发挥市场在汇率形成中的决定性作用,稳定市场预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

报告还以专栏形式系统介绍了货币政策工具的相关情况,既有存款准备金、再贷款、公开市场操作等传统工具的历史沿革与创新,也有新创设资本市场两项工具的实施情况。对此,专家表示,2024年央行先后实施了四轮比较重大的货币政策调整,综合运用传统和创新货币政策工具支持经济回升向好,市场上对各种货币政策工具的关注度非常高,报告多篇专栏聚焦货币政策工具,体现了央行主动加强政策沟通和预期管理。

“长期以来,央行通过灵活搭配使用存款准备金、再贷款再贴现和公开市场操作这三大传统工具,保持银行体系流动性合理充裕,为支持实体经济平稳健康发展营造了适宜的货币金融环境。”国家金融与发展实验室特聘高级研究员庞溟认为,随着货币政策框架转型,三大传统货币政策工具也在与时俱进,一直都在结合经济金融运行情况和宏观调控需要动态演进。

比如,近年来央行根据经济结构调整需要创设了一系列再贷款工具,激励引导金融机构向重大战略、重点领域和薄弱环节提供金融服务。报告显示,截至2024年末,结构性货币政策工具存续10项,再贷款余额6.3万亿元,占央行总资产的14.2%,支持范围基本覆盖金融“五篇大文章”。

政策工具箱持续丰富,货币政策功能也会继续拓展。在专家看来,除降准降息外,其他货币政策工具同样有效体现了宏观调控的意图和成效。比如,公开市场操作通过多种流动性管理工具,有效维护良好的流动性环境;去年四季度,央行推出支持资本市场稳定健康发展的两项工具,体现了中央银行维护金融稳定职能的拓展和新的探索。

业内人士表示,货币政策工具箱在不断发展演变,对央行货币政策工具也要动态观察。不同情形下,央行会有不同的工具应对,甚至是创新实施一些新的工具。而且危机应对期间和常规时期的工具运用也会有不同。总体看,整个工具体系会朝着更适应宏观调控需要和金融市场发展的方向完善。(记者 姚进)

1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。

2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。

3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。

已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。

4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。